「背すじを伸ばしましょう」「姿勢をよくしましょう」

このように言われたとき、みなさんはどこに力をいれますか?

また、身体のどこを意識しますか?

そして、トレーナーのみなさんは、「体幹トレーニングは重要だ!」とはいい腹筋のトレーニングを行うことがあると思いますが、なぜ、体幹機能が大切なのか本当に理解して指導をしていますか?

この記事では、人間の身体の解剖学・運動学に基づいた知識をもとに、姿勢改善のために腹筋に注目すべき理由を知ることができます。

腹筋を鍛えることで、理想のウエストを手に入れ、姿勢が改善することはもちろん、スポーツパフォーマンスの向上や、筋・筋膜性腰痛の予防、腰痛の軽減、猫背や巻き肩の改善につながる効果もあるとされています。

これを読んで、簡単な運動からチャレンジしてみましょう!

体幹とは?

体幹とは、一般的に人体の胴体にあたる部分です。

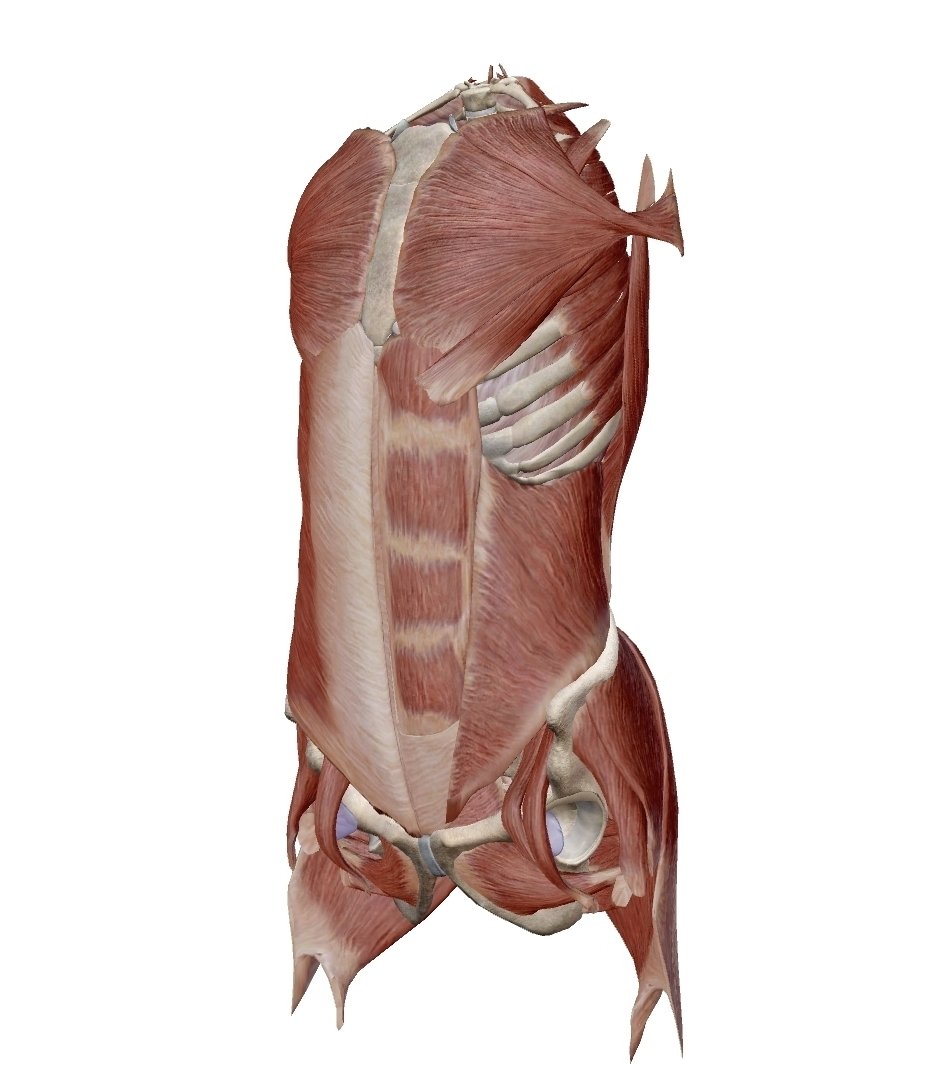

一般的に体幹を構成する要素は大きく分けて、骨と筋肉で構成されます。

体幹を構成する骨格

-

脊柱:頸椎、胸椎、腰椎

-

胸郭:肋骨

-

肩甲骨

-

鎖骨

-

骨盤:寛骨(=腸骨、恥骨、坐骨)、仙骨

体幹を構成する筋肉(主に姿勢保持に関わる筋肉)

-

腹筋群:腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋

-

脊柱起立筋:腸肋筋など

-

多裂筋

-

腰方形筋

-

大菱形筋・小菱形筋

-

大円筋

-

回旋腱板:棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋

-

前鋸筋

-

大胸筋

-

僧帽筋

-

広背筋

※腸腰筋を後腹筋群と分類することもある

体幹を構成する筋肉(主に呼吸に関わる筋肉)

-

前・中・後斜角筋

-

胸鎖乳突筋

-

小胸筋

-

肋間筋

-

上・下後鋸筋

-

小胸筋

ざっくりと挙げてもこれだけたくさんの骨や筋肉で構成されています。

これらを上手に動かせることが体幹機能を向上させるための、ひとつのキーポイントとなります。

体幹機能がおちると背骨は曲がる

広く『体幹機能』とはいいましたが、特に腹筋の筋力低下が進むと背骨が曲がってしまうと言われています。

背骨を起こすのはもちろん脊柱起立筋などの背筋群ではありますが、

背骨の伸びた状態を保つためには腹筋のパワーが必要です。

例えば、地面によくしなる竹竿を垂直に立てようとしたときを想像してみてください。

よくしなる竹竿を支えるために、後ろ側にのみ支柱をたてたときと

前後両方に支柱をたてたとき、どちらの方が安定するとおもいますか?

腹筋の筋力低下により、腹圧がかけられない状態になると、背骨(例えば竹竿)がよくしなるようになってしまい、背中がまるまってしまいます。

このように、体の幹の部分が不安定な状態で、手足のような末端の部分を巧みに動かすことは難しくなってしまうことは想像に難しくないでしょう。

土台を安定させるために、腹筋と背筋、両方の支柱を強固にしていくことは姿勢改善においてのキーポイントと考えています。

腹筋で背骨を支えるということ

それでは、どのように腹筋の機能を活用すれば、背骨を真っ直ぐ支えられるようになるのでしょうか?

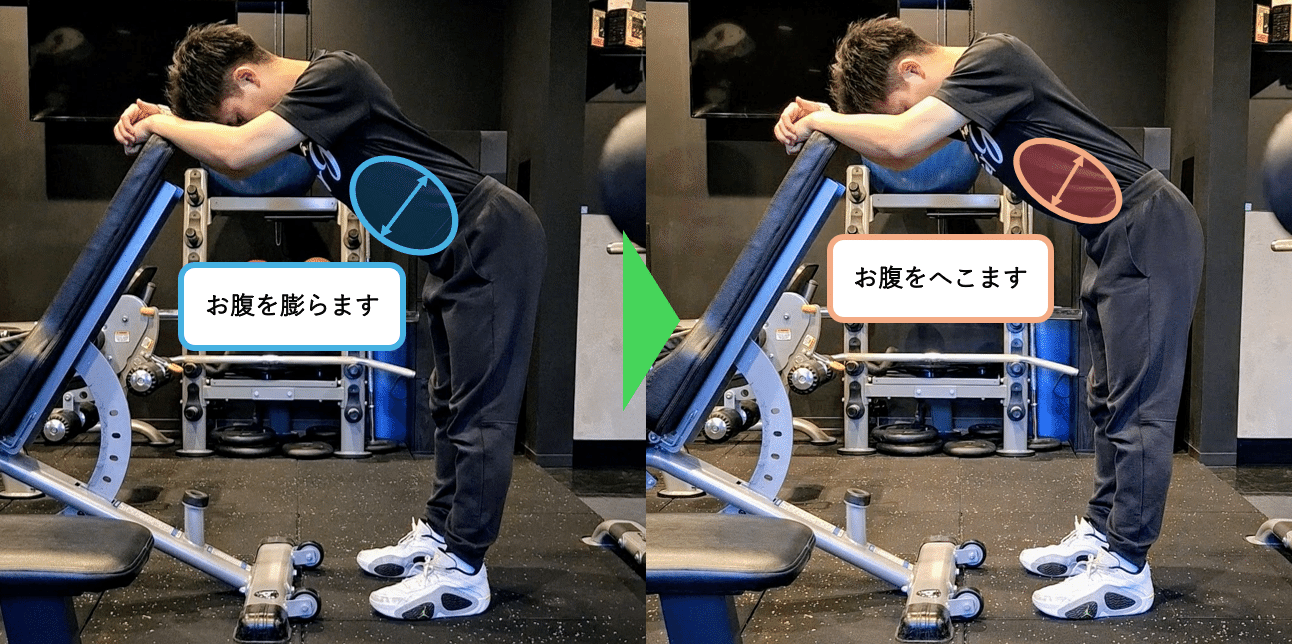

そのためには、腹圧を高める腹筋の使い方を覚える必要があります。

腹筋群には様々な機能がありますが、主な機能としては、体幹(胴回り)の安定性や、努力呼気(強く息を吐く、咳やくしゃみ、長く息を吐き続ける)をするための機能になると思います。

つまり、安定と呼吸に関わるということです。

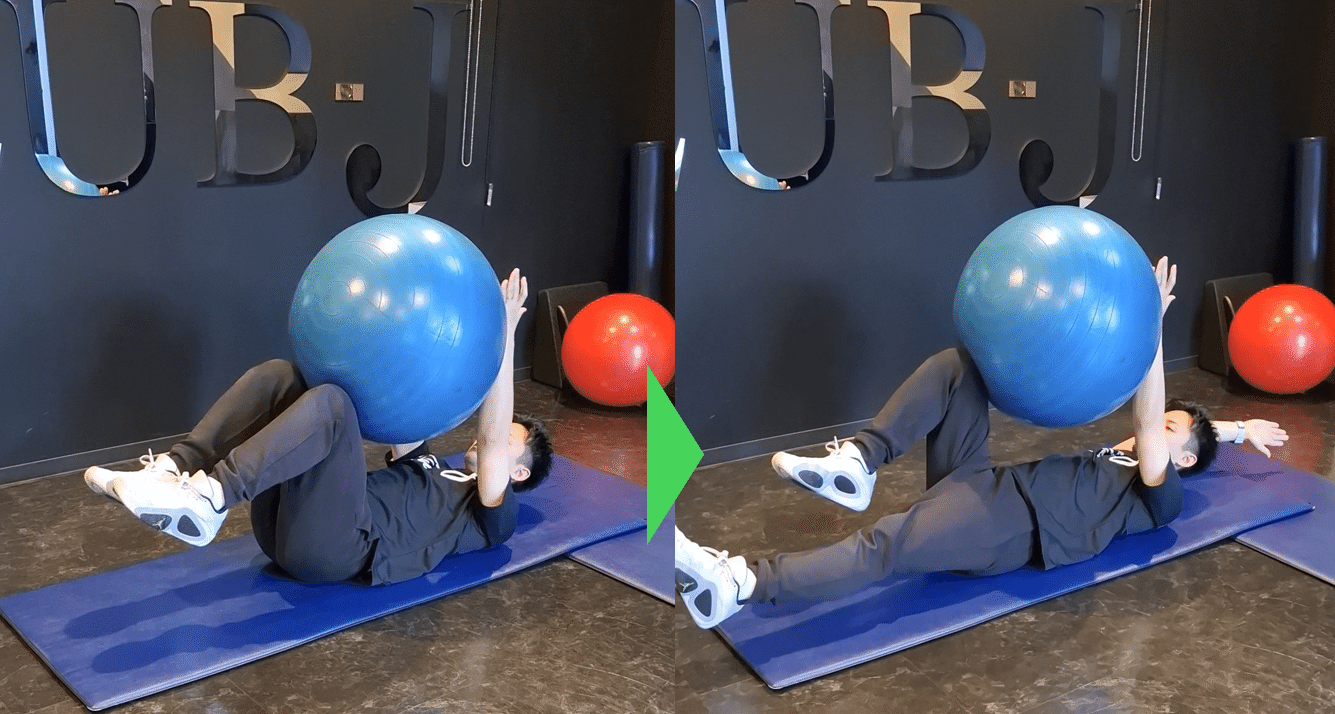

そのため、不安定な状態で呼吸を意識して腹筋を使うと、腹圧を高める感覚がつかみやすいでしょう。

そのためのトレーニングを次の項目で紹介します!

重力に負けない体幹機能をつくるトレーニング

①ドローイング

②バランスボールアブドミナル

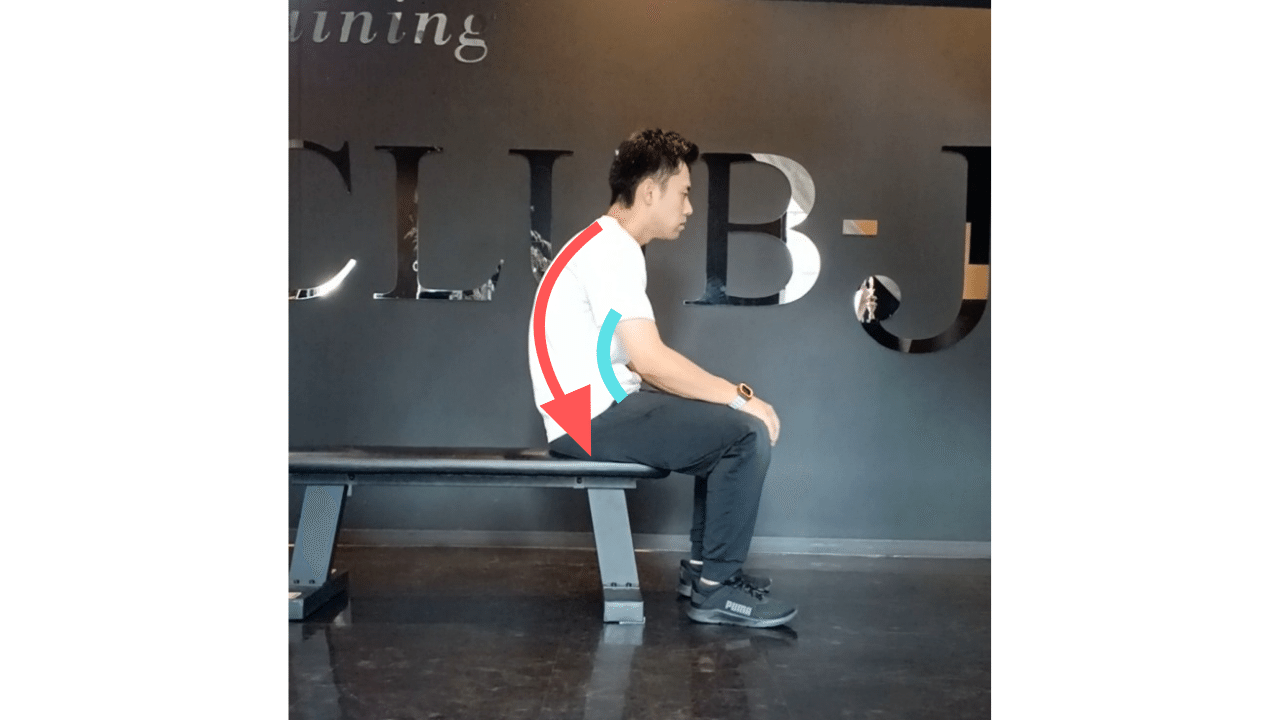

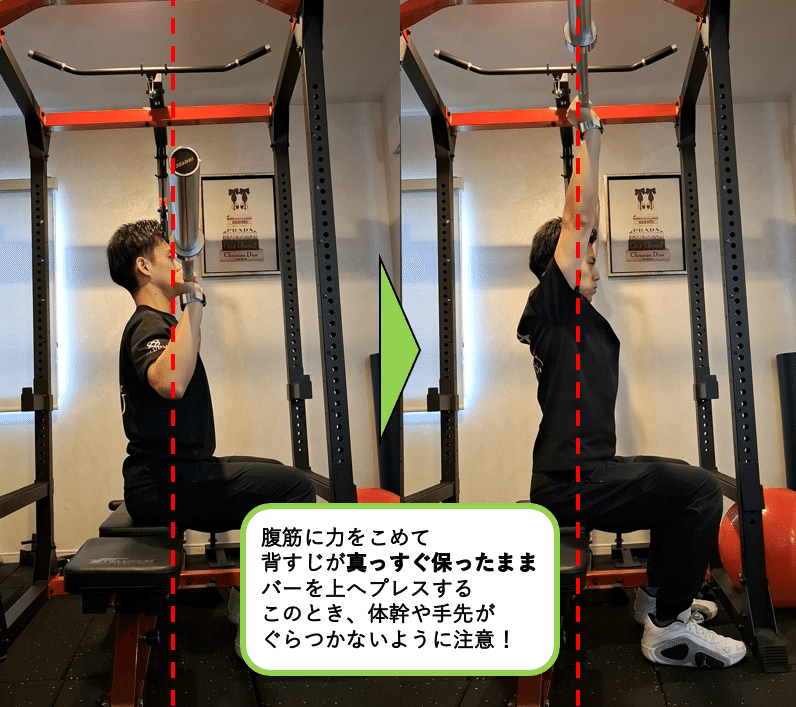

③シーティングショルダープレス

ここまでのまとめ

-

体幹とは、多くの筋肉や骨で構成されている

-

特に腹筋で背骨を体幹を安定させる能力が重要

-

背骨や胸郭などを安定させることで手足のような末端の部分を巧みに動かせるようになる

-

腹圧を高めるトレーニングを続けて、動きやすい身体、パフォーマンスの高い身体を目指しましょう!

体の幹とは、よく言ったもので、体幹機能が落ちてしまうと、歩くことや日常生活の動作ですら大変に感じてしまう場合があります。

安定した体幹機能をみにつけることで、動きやすい身体やよい姿勢を保てる身体になっていきます。一緒に頑張っていきましょう!

猫背・巻き肩改善メソッドを知りたい方は▼コチラ▼の記事にアクセス!

『【姿勢改善】背すじを伸ばしたければ腹筋を使うべき!猫背・巻き肩の改善メソッドも紹介|理学療法士がわかりやすく徹底解説』

また、私の働くCLUB-Jではパーソナルトレーニングでより詳しく指導を受けることができます!

ご興味のある方はぜひ、お問合せください!